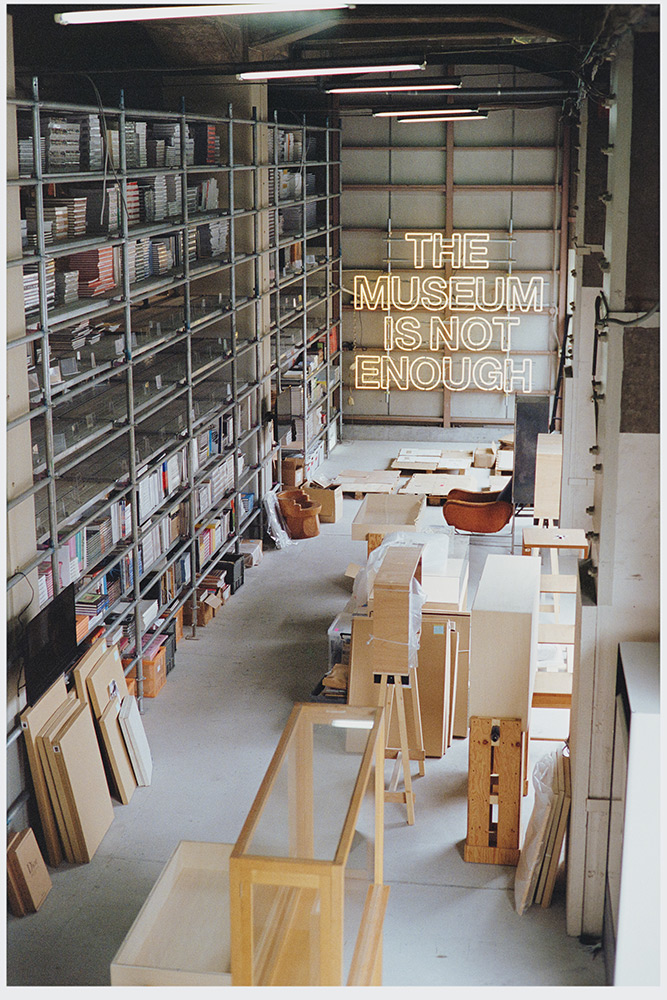

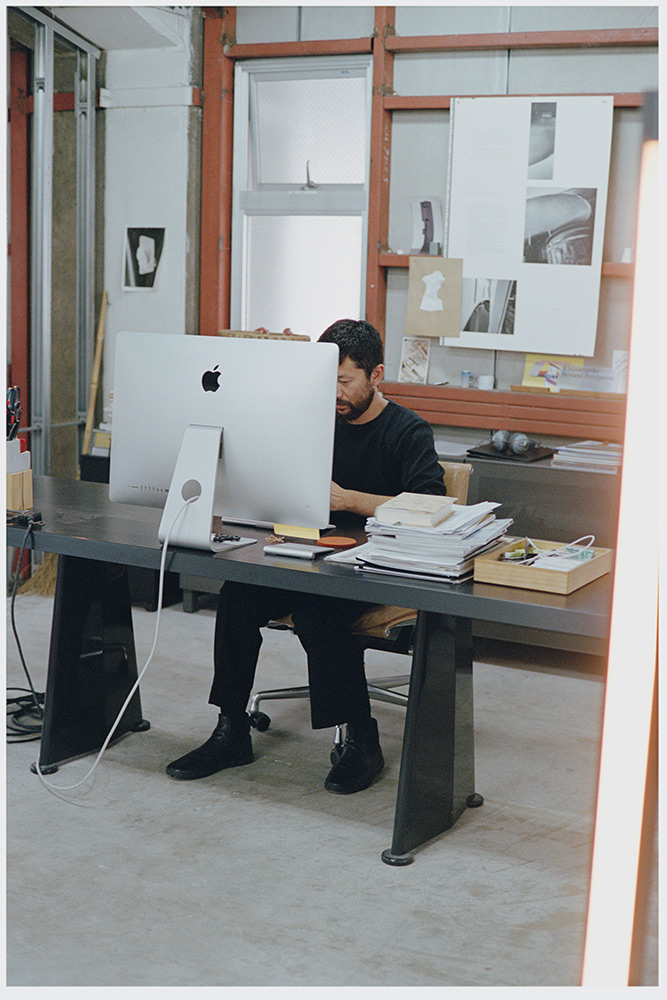

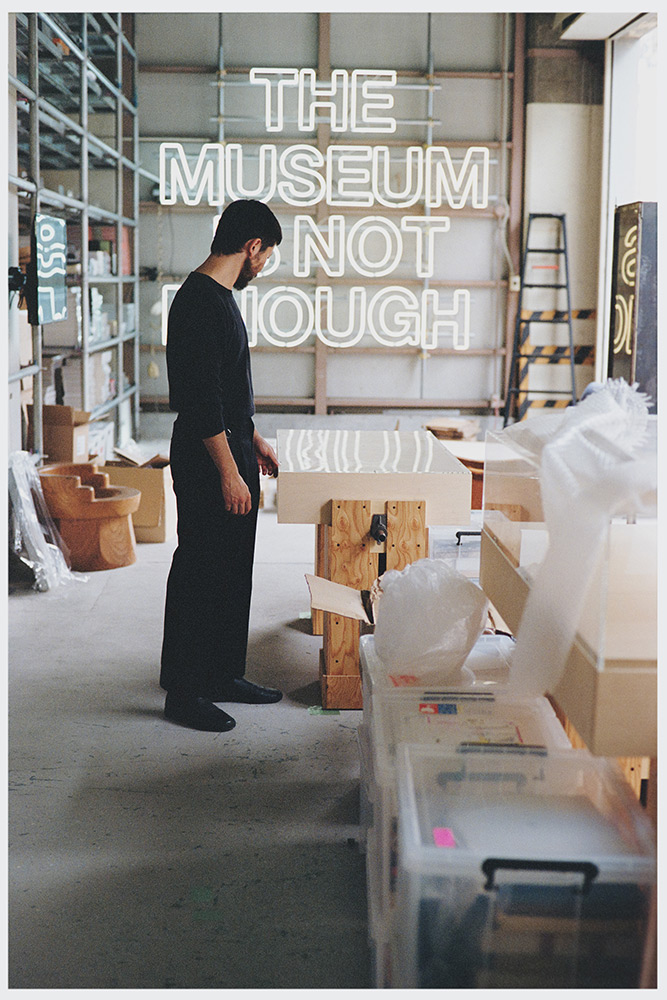

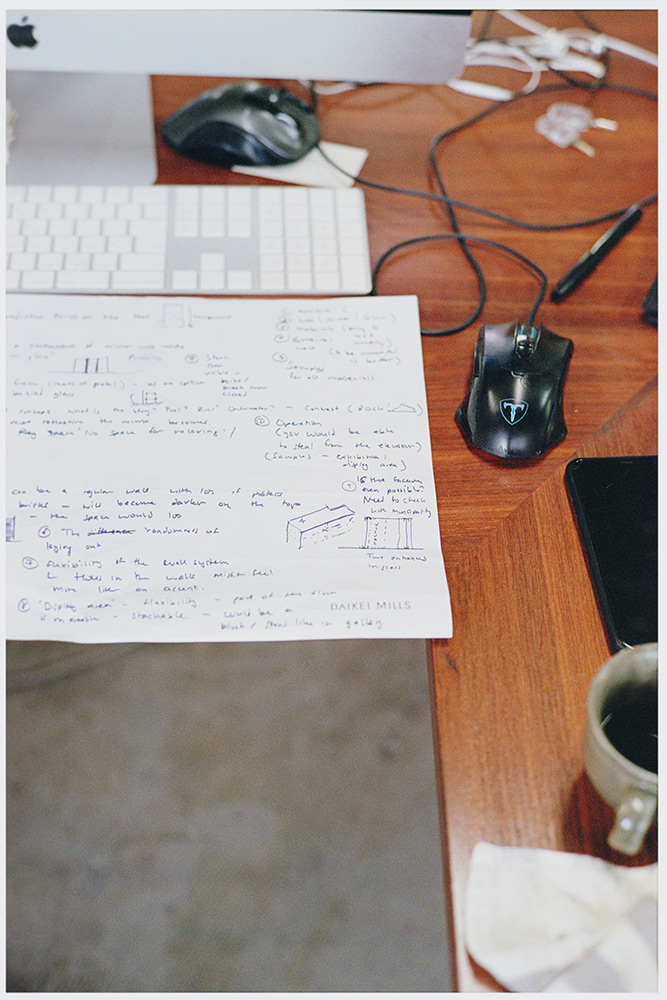

Artist : 中村圭佑 DAIKEI MILLS / デザイナー

「DAIKEI MILLS」「SKWAT」代表。多摩美術大学環境デザイン学科 非常勤講師。CIBONE、ISSEY MIYAKE、NOT A HOTEL、LEMAIRE、kontakt など商業空間や公共施設などのプロジェクトを通じ、人と空間の在り方について一貫し考え続けている。

2020年からは都市の遊休施設を時限的に占有し一般へ解放する運動「SKWAT」を発足。

堀内(TH): こんなに人の話を聞くの初めて(笑)。食事の席でもわざわざ改まって聞かないことが多いよね。個人性を投影する“ARTIST WARDROBE”だからこそ、この機会に話を聞けるのは意外と面白いんじゃないかという。今日は、順番にいきましょう。(中村)圭(佑)くんは今いくつなんでしょう。

中村(KN): 38歳。今年で、39。

TH: (同じく“ARTIST WARDROBE”のコラボレーターである)蓮沼(執太)くんも同じ歳ですね。圭くんは、設計事務所である「DAIKEI MILLS(ダイケイ・ミルズ)」の前は、原宿で「VACANT」の運営に関わっていたよね? その前は?

KN: 学生。でも、音楽業界にはいたよ。MTVのマーケティング部のバイトだけどね。(永井)祐介がロンドンから戻ってくるのを待つ間、何かしたいなと思って。もう「VACANT」というスペースがあることは聞いていて、その準備期間としても1年間ぐらいだったかな。

TH: それで祐介くんが帰ってきて、「VACANT」を本格的に始めるんだね。その時、圭くんは何歳だったんだろう。もうすでに、建築や内装だとかの方向に興味があったの?

KN: 23歳くらいじゃないかな。もちろん興味はあったけど、そんな仕事になるとは全く思ってなかった。経緯は単純で、箱があっていろいろなクリエイティブなことをやっていくとした時に不可欠な要素をしていて、のめり込んでいったという。しかもその結果、エキシビジョンの依頼がくるようにもなり始めた。

TH: 単なる場所貸しだけじゃなく空間作りの依頼がきた、と。

KN: いわゆるブランドの受注仕事もあったし、並行して花屋さんや作家さんとの案件もあったね。

TH: 「VACANT」は何年やっていたの?

KN: 2009年スタートで、Chim↑Pomからスタート。『広島!』というビデオ作品を、こけら落としでやった。

TH: 結構大きなやつだね。その後は、「VACANT」を会場としたインスタレーションにもいろいろな人が関わっていった?

KN: どうだろう。共同で何かをやるというのはあんまりなかったかな。企画の窓口として誰がその仕事を受けてくるか、みたいなことがバラバラだったから。自分がいたのは、2009年から6年ぐらい。「VACANT」は2019年まであった。それぞれが、それぞれのタイミングで会社を出ていったね。

TH: なるほど。そのあと「VACANT」にいたメンバーそれぞれ職業は違うよね?

KN: みんな違うね。

TH: 「SKWAT(スクワット)」は今、何年目ですか? 圭くん自身、それまでとはガラッと変わった?

KN: 3年目だね。めちゃくちゃ変わった(笑)

TH: 「SKWAT」をやる前から、こんな大きなことになると思ってた?

KN: うん。「SKWAT」という考えができた時に思っていたね。自分がやりたい方にちゃんと向きたくて、その一つの表現でもあったし、2017年ぐらいから構想はあった。あとは、天変地異が起こると思ったんだよね。大地震によって世の中が一気に変わるんじゃないかと。だから“ハード”じゃなく“ソフト”の何かを考えていた。

TH: 当初から話題になったけど、「SKWAT」のような活動をやる人は他にもいるの?

KN: いるよ。たとえば、空いてる箱を利用するというのは、表層的なレベルであればめちゃめちゃ多い。でも、その方法論を真似して大失敗するというパターンがほとんど。

TH: なるほど。単に内装の観点ではなく、プロジェクトや表現に流れる考え方だからね。

KN: そう。考え方さえ強く持っていればメディアは複数ある。それが美術の強いところだと思う。

TH: 考えがあって、それが表現としてマッチすれば何でもいいという感じもある。圭くんも、カテゴライズしにくいんだよね。

KN: 日本の社会がまだまだ難しい。複数のもので構成されて、主体が何かわかんないと受け入れられにくいというのはある。一応、僕はそれを意識しているから、あえて「DAIKEI MILLS」という設計事務所という“なんとなくの”主体を作った。

TH: 圭くんも、このジャンルの中ではだいぶ異質だよね。職業なんですか? と言われたら回答できない。アーティストというのも違う。かと言って100%そうじゃないとも言えない。

KN: そういう時代なんだろうね。

TH: “ARTIST WARDROBE”にも繋がるのでもう少し遡りたい。たとえば、学生時代にやっていたことは現在に影響していると思う?

KN: うん。実際にインスタレーションもやってたしね。まさかその道に行くと思ってもいなかったけど、今も、建築やインテリアの仕事という領域では考えてないから、認識には影響しているね。

TH: 僕もそんな感じ。いつの間にか。

KN: (堀内)太郎くんは、明快にそういう学校行ってるじゃない。

TH: もともと僕はアートに興味を持っていたからアートからファッションという流れ。仮に日本にいてアートをやっていたら、ファッションにはいかなかった。海外だとファッション学科が美術大学にあるから繋がった。だから、ファッションとしての表現方法に“偶然”たどり着いてる、という認識かな。

KN: やっぱりヨーロッパの大学や高校では、ファッションの立ち位置が美術の中のひとつという感覚が強いじゃん? これを経験していないと太郎くんの言ってることは理解されにくいと思うし、日本での経験しかない人には通用しない。

TH: 感覚の乖離があるよね。蓮沼くんは、経済学を勉強していて音楽にも興味を持っていた。偶然音楽やってるだけ、あるいは音楽が表現法として着地してるだけで、ミュージシャンだとは思っていない。圭くんもそうでしょ?

KN: 完全にそう。たまたま、仕事に。「SKWAT」をやっているのが、一番、自分を可視化できている。わかりやすい自分の表現だね。

TH: インスタレーションはそういう感覚の一つの表現として機能している。しかも、そこが社会やコミュニティとの接続ができてくる、と。

KN: やっぱりヨーロッパ、特にロンドンってそういう感覚じゃない。とくにジャンルもあんまりなく、やっぱり芸術や美術というのが中心なんですよね。

TH: 日本の高校を卒業してから海外に行ったの?

KN: そうそう。ロンドン。今の「UAL(ロンドン芸術大学)」という総合技術大学。当時は「LI」という名前だったんだけど。セントラル・セント・マーチンズなど国立のカレッジからなっている。はじめはファウンデーションに行ったんだけど何をやるか全然決めてなかった。ファッションにも興味はあったからファッションという選択も取れた。でも、才能ないなと思って(笑)。

TH: ファウンデーションだと、どの領域も幅広くやるよね?

KN: そうそう。フォトグラフィーもファインアートもやった。当時、ドット絵にハマってて、加えてジョン・フルシアンテが好きで心酔してた。ソロアルバムが出た時代で、なぜかジョン・フルシアンテのポートレートをドットで描くとか。平面の作品にハマっていたね。

TH: そこからインスタレーションの方向に行く……

KN: インスタレーションという“概念”がわかっていなかったら気付かなかったよね。表現の方法で音楽も使えるし平面も使えるとなった時に、総合芸術としてのインスタレーションの面白さや可能性に気づいた。僕がロンドン着いた初日に、テムズ川の上にクレーンで吊られたアクリルボックスの中で2週間生活するパフォーマンスが大ニュースになってたな(笑)

TH: ああ、なんか見たことあるかも。

KN: でしょ。「なんだこの国は?」って思ったよ。

TH: カルチャー指数高すぎだろみたいな(笑)。

KN: あの頃、ダミアン・ハーストがサーチギャラリーでホルマリン漬けの展示やったり、サラ・ルーカスとかチャップマンブラザーズとか、あの辺がやっぱ盛り上がっていたよね。それこそファッションだとアントワープ・シックスの時代。僕がいたのは2000年初頭だったけど。本当に衝撃を受けたのは、やっぱりダミアンハーストかな。

TH: ファッションも、アートも、ロンドンはすごい盛り上がっていた時代。だから、留学をしてアートに感化されることはとても自然なことだったと思う。僕は14歳から海外に行って、27歳ぐらいまで日本にはいなかった。だから、“どっちの人間”でもない感覚がすごくあった。圭くんは、日本と海外の差って何だと思います?

KN: 根付いてる文化の違いが明らかにある。たとえば、ロンドンでタクシーに乗ったらターナーの話とか普通にされるけど、日本で乗ったらせいぜい出てきて「ヤクルト今日勝ったね」みたいな野球の話。そういう文化の違いがそれぞれの国であって“当たり前”が違う。

TH: 確かにね。ファッションデザインでいうと、コム デ ギャルソン、ヨウジヤマモトしかり“日本ぽい”がどうしてもあるじゃない。圭くんのエリアにおける“日本ぽい”とされる定義はあるの?

KN: ネガティブな話になっちゃうかもしれないけど、敗戦国という感じ。悪い意味での和洋折衷。アイデンティティを失っていること。戦争に負けてマッカーサーが入ってきてアメリカナイズされ、海外の文化が入りバブル・団塊の世代の人たちが欧米文化に憧れていった。その憧憬をもとに追いつけ・追い越せで頑張ってきたから、自分たちのアイデンティティを掘ることより新しい“向こう”の文化を取り入れるという選択をした。だから、“日本らしさ”が何かというとミクスチャーカルチャーで、それはいわばキャラクターなんだろうね。

TH: それが日本らしさみたいになっちゃった……というのもあるね。圭くんの家族で作家活動をしている人はいるの?

KN: 姉は音楽家。今はもうリトミックの先生に移ったけど、音大に行っていたし、僕も本当は音楽に行きたかった。ちっちゃい頃、ピアノもやってたじゃん。

TH: へえ、弾けるもんね。ご両親は?

KN: 父は鉄道会社勤め。母親は主婦。

TH: 周りにはカルチャーの人いないの?

KN: 全くいないと思う。でも、おそらく母親が好きなんだろうね。姉は2人いるけど全員ちっちゃい頃からピアノをやってた。父は、今思えばすごく本が好き。早稲田大学の文学部に行っていて、いわゆる村上春樹世代ですよ。だからクラシックなカフェに行ってアメリカのレコードを聞きながらタバコを吸うみたいな……(ウィリアム・)バロウズだとかに影響も受けてたんですね。僕はロンドンの大学に入った時、日本の文学を全然知らないから父に何を読めばいいかと聞いて送ってもらったこともある。未だに本の話はするね。

サイトスペシフィック

という考え方。

TH: 今の圭くんの中では、建築、内装、インスタレーションといった領域だと、やっぱりインスタレーションが一番フィットしている実感がある?

KN: そうだね。建築となるとルールが多すぎる。自分が実現したいのは“ソフトからの発生”だから。

TH: 何かを作る時にプロセスとして必ずやっておくことはある?

KN: うん。完全にロジカルなプロセスがあると思う。もちろん物によって違うけど、空間だけを作る仕事がある一方、「SKWAT」のようにより大きなスケールで捉えた中の一つのプロセスに空間がある、という時もある。一貫して“サイト・スペシフィック”という言葉をずっと重要にしてるね。要は適材適所。その場の最小限の行為で最大限のパフォーマンスを出すということを前提に考えている。内装でいえば、元々ある箱。あるいは、ラジオで何か番組作りましょうとなれば、そのラジオ局のリサーチを徹底的にする。そういう既存に存在している周りの状況をしっかり時間をかけてリサーチするというのが最初。

TH: なるほど。ヨーロッパの教育感がかなりある気がする。

KN: そうだね。ファウンデーションの時にリサーチブックの提出があって、つまり、プロセスがあっての成果物という考えに基づいている。それが評価の半分を占める。日本の大学もやっているかは知らないけど、ありえないよね?

TH: いかに面白いリサーチをしているか、それに加えて思考がちゃんと蓄積されてるかどうか。

KN: まさにそれ。思考。結局、強度の高いものを作るというのは、その前に、強度なソフトがあるという考えがある。

TH: 日本は、壊しちゃっていいからスクラップ・アンド・ビルドの“0と1”みたいなことを平気でやったりする。ヨーロッパは実際的に、壊しちゃいけない。それが、土地や場所自体を活かすことにも繋がっていたりするのかな?

KN: リノベ文化は根付いてるよね。

TH: すごく分かる。日本も増えてくるのかな。渋谷も東急本店を壊したり、開発にあたって1回ゼロにする。あれって何なんだろう、と常々思うよ。

KN: そうそう。しかも、昔に建てた建築じゃなく、もっとコストとスピードを重視した建て方をする。だから安っぽい建物がやたらと増えていく。

Artist Wardrobe Product

Tailored Work Pants (Artist Wardrobe / Keisuke Nakamura DAIKEI MILLS) / black

¥41,800

テイラード ワークパンツ。

(アーティストワードローブ / ケイスケ・ナカムラダイケイミルズ)ポリエステルと綿の混紡糸を高密度に織り上げた、ハリ感があり、タフなツイル素材。今シーズンより始まったアーティストワードローブシリーズ。初回はthとゆかりのある3人のアーティストとそれぞれのユニフォームを一緒に製作しました。設計事務所 「DAIKEI MILLS(ダイケイ・ミルズ)」の代表の中村圭佑氏とはワークパンツを製作。2タックのテーラード仕様のワークパンツは作業着としてももちろん、レザーシューズとの相性も良いアイテム。

本商品の取扱店舗

th products online

th products sendagaya

その他の取扱店はStockistより各店舗にお尋ねいただくか、カスタマーサポートまでメールにてお問い合わせください。